Жизнь нашего современника имеет более индивидуализированный характер, чем это было ранее в истории человечества. Единицы человеческого сообщества в течение веков становились все более дробными: племя — род — семья; сейчас и семья “стремится” стать минимальной. Неудивительно, что термины, отражающие родственные отношения, в наше время выходят из употребления: в значительной степени поблекли традиции родового уклада, когда в семье несколько поколений жило вместе, когда, несомненно, больше ощущалось чувство родовой сопричастности, взаимопомощи и родственных отношений [1]. Наверное, с каждым поколением стремительно уменьшается число людей, способных не только разгадать старинную шуточную загадку Деверя племянник кто шурину родня, но даже и загадать ее. Между тем утрачивающаяся ныне терминология, отражающая степени родства, передает богатую палитру родственных отношений [2].

Приведем основные термины родства.

Родство кровное:

Дед, бабка, двоюродный дед, двоюродная бабка (внучатая тетка — редко).

Отец, мать, дядя, тетка.

Сын, дочь, племянник, племянница.

Двоюродный брат, двоюродная сестра — дети родных братьев и сестер по отношению друг к другу [3].

Двоюродный племянник, двоюродная племянница — они же по отношению к старшему поколению — к двоюродным братьям и сестрам.

Внук, внучка.

Внучатый племянник, внучатая племянница.

Свойство (родство через брак):

Сват, сватья — свойство между собой родителей мужа и жены.

Свояки — свойство между собой мужчин, женатых на сестрах.

Тесть, теща — родители жены.

Свекор, свекровь — родители мужа.

Шурин — брат жены.

Невестка — жена брата, жена сына (для его матери).

Сноха — жена сына (для его отца).

Свояченица (древнерусск. ятровья) — сестра жены.

Деверь — брат мужа.

Золовка — сестра мужа.

Зять — муж сестры, муж дочери [4].

При повторных браках возникают еще некоторые термины:

Единоутробные братья, сестры — дети одной матери, но разных отцов.

Единокровные братья, сестры — дети одного отца от разных матерей.

Сводные братья, сестры — дети, которые уже были у супругов, вступивших в повторный брак, до заключения этого брака [5].

Мачеха — жена отца по отношению к его детям от предыдущего брака.

Отчим — муж матери по отношению к ее детям от предыдущего брака.

Пасынок — сын одного из супругов по отношению к мачехе или отчиму.

Падчерица — дочь одного из супругов по отношению к мачехе или отчиму.

Кум, кума — родство между крестным отцом, крестной матерью с одной стороны и родителями крестника, крестницы с другой.

Эту систему обозначений родства можно считать относящейся к современному русскому языку, но в определенных своих частях она по указанным причинам стремительно сокращается. Между тем она в свое время пришла на смену другой системе, выказывающей большие подробности и нюансы.

Южик, оужика — родственник, соотечественник.

Ужичество — ближайшее родство.

Своитин — человек, близкий по родству [7].

Подружие — жена.

Братанич — племянник, сын брата.

Сестричич, сестричищ — племянник, сын сестры

Строй, стръй — дядя по отцу.

Стрыя — тетка по отцу.

Стрыичич — сын дяди по отцу.

Стрыиня — жена дяди по отцу.

Вой, (вуй, уй) — дядя по матери [8].

Ятровица — сноха, невестка, жена деверя.

Ятровъя — свояченица, сестра жены.

В одном древнерусском акте встречается выражение “племянник по свойству” [9]. Некоторые примеры терминов родства встречаются в “Истории о Великом князе Московском”, написанной князем А. Курбским, который пишет, как однажды царь Иоанн Грозный “стрыя тех княжат Дмитрея, глаголемаго Курлетева, постричи во мнихи повеле” [10]. Затем был убит Владимир Курлятев, “сыновец оного Дмитрея” [11]. “Тогда же убил Владимира, стричного [двоюродного — а. М.] брата своего, с матерью того Ефросиньею, княжною Хаванскою” [12]. Приказав отсечь голову одному из бояр Колычевых, царь “повелел в кожаный мех зашити и послал ее ко стрыю его, архиепископу [Митрополиту Филиппу — а. М.] предреченному, заточенному в темницу” [13].

ПРИМЕРЫ РОДСТВА В РУССКОЙ СВЯТОСТИ И ИСТОРИИ

Таблица 1

Статья Е. В. Крушельницкой [18] дает материал для построения генеалогической схемы преподобного Макария Калязинского († 1483; пам. 17 марта), согласно которой преподобный Паисий Угличский (†1504; пам. 6 июня) приходился преподобному Макарию Калязинскому племянником по материнской линии. Дядя постриг своего племянника в Троицком Калязине монастыре. Здесь же, очевидно, полагал начало своим монашеским подвигам и брат Преподобного — Григорий, принявший монашество с именем Геннадий и ставший позднее Тверским епископом (1461-1477), (см. Таблицу 1).

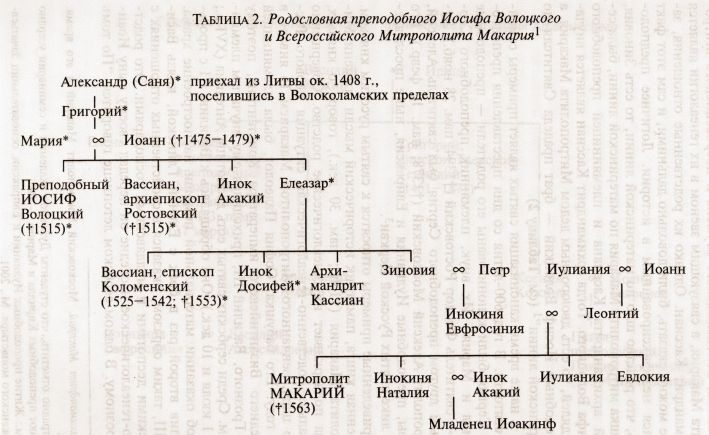

При выяснении степени родства преподобного Иосифа Волоцкого и Митрополита Московского Макария нами были высказаны следующие заключения: “…можно говорить о родственных связях Волоколамского игумена и Всероссийского Митрополита Макария, а связующим звеном в их генеалогии является архимандрит Кассиан. Однако их родственные отношения, заранее можно сказать, были довольно дальними, и сам этот факт остался незафиксированным в истории. Логичнее предположить, что родство шло по материнской линии, то есть Зиновия, бабушка митрополита Макария по материнской линии, была сестрой архимандрита Кассиана и племянницей преподобного Иосифа Волоцкого. Тогда архимандрит Кассиан является внучатым дядей, то есть двоюродным дедом Митрополита Макария, а преподобный Иосиф Волоцкий — брат прадеда Святителя по материнской линии” [19] (см. Таблицу 2).

Таблица 2

*) Имена, отмеченные звездочкой (*), взяты из книги А. А. Зимина “Крупная феодальная вотчина и социально- политическая борьба в России (конец XV—XVI вв.)”. М., 1977. С. 40—41.

И в наше время канонизация святых являет примеры семейной святости. В год 600-летия со дня преставления преподобного Сергия были канонизованы его родители — преподобные Кирилл и Мария [20]. Их внук, племянник преподобного Сергия, — святитель Феодор Ростовский (†1394; пам. 28 нояб.). Духовным другом преподобного Сергия был святитель Алексий, Митрополит Алексий Московский (†1378; пам. 12 февр.). Его сестры, преподобные Иулиания и Евпраксия, ныне прославлены в лике святых Русской Церкви [21].

Приведенные примеры относятся к святым русским князьям. Степенная книга, памятник исторический мысли времени Митрополита Макария (†1563; пам. 30 дек.), говоря о князьях, всегда подчеркивает их генеалогическое родство. Совершенно уникальна родственно-генеалогическая ситуация первого Русского царя, венчанного Митрополитом Макарием 16 января в 1547 году. Его бабушка, София Палеолог, была племянницей последнего Византийского императора Константина, поэтому отец Грозного, Василий III, приходился ему внучатым племянником. Среди сербских святых есть деспотица Ангелина (XVI в.; пам. 1 июля и 10 дек.). Она обращалась к Василию III с просьбой об оказании материальной помощи на построение храма. Вступив второй раз в брак с Еленой Глинской, князь Василий III, таким образом, оказался в свойственных отношениях с сербскими деспотами и молдавскими господарями. Это родственно-генеалогическое наследие он передал своему сыну Иоанну Грозному. В одном сербском летописце говорится: “По томъ благоверний господарь кнезь Василие Ивановичь самодржаць васеи Русин поеть себе супружницу, великую кнегиню Елену и роди от нее два сина: цара и великаго кнеза Ивана, самодрыпца васей Руси, по истине великаго Константина, еже ваздвиже новаго и въскреси венаць царски васего новаго Исраиля и поискавь древьняго васего отачаскаго наследия и благолепия. Понеже прежде Елена царица србскаго роди цара Константина благочестиваго васем грекомь, на последакь же вьтора Елена царица, велика кнегиня срьбска, роди цара и великаго Ивана Васильевича самодрьжца васеи Руси, надежду васего новаго Исраиля” [22].

Таблица 3

Между династией Даниловичей и династией Романовых в конце XVI, начале XVII века на Московском престоле были два выборных царя, самозванец, а также стремились завладеть им два иностранных претендента — польский королевич Владислав и шведский Филипп. Открывает этот ряд Борис Феодорович Годунов, который был избран в 1598 году на царство после кончины бездетного сына Иоанна Грозного — Феодора Иоанновича. Он был женат на сестре Б. Годунова Ирине Годуновой, а ее брат, Борис, был, таким образом, царским шурином. Первый царь из династии Романовых, Михаил Феодорович Романов, приходился царю Иоанну Грозному, первой женой которого была Анастасия Романова, внучатым племянником [23] (см. Таблицу 3).

Попутно следует отметить, что для изучения генеалогических связей важным источником являются древнерусские Синодики-помянники [24], вкладные монастырские и кормовые книги. Знание генеалогических отношений в древности позволяет по-новому увидеть деяния и взаимодействия исторических личностей.

Источник: Макарий (Веретенников), архимандрит. О Церкви земной и Церкви небесной. М., 2006, С.339-348

Примечания:

[1] На данную тему существует обширнейшая литература; среди сотен книг см., например, Григоровский С. Сборник церковных и гражданских законов о браке и разводе и судопроизводства по делам брачным. С дополнениями и разъяснениями по циркулярным и сепаратным указам Святейшего Синода и с приложением таблиц графического изображения степеней родства и свойства. СПб., 1896; Григоровский С. О родстве и свойстве. Виды и степени родства, исчисление степеней и значений родства, как препятствия к браку, по существующим указаниям. СПб., 1898; Казаченко Б. Н. Краткий словарь забытых и вышедших из употребления русских терминов родства, свойства и сватовства // Алгебра Родства. Системы терминов родства. Вып. 4. СПб., 1999; Лавровский П. А. Коренное значение в названиях родства у славян. СПб., 1867; Максимов А. Н. Системы родства // Этнографическое обозрение. Кн. 33. № 4. 1909; Ольдерогге Д. А. Брат — сын матери (псевдоматриархат) // Африканский этнографический сборник. Вып. 10. 1975; Протоиерей И. Скворцов. О видах и степенях родства // Руководство для сельских пастырей. Киев, 1861. Т. 1. № 8. С. 75—88; № 6. С. 183—185; Он же. О степенях родства // Там же. № 12. С. 290-296; № 13. С. 330-336.

[2] О значимости родственных отношений для общественного уклада писал Достоевский; в “Бесах” Петенька Верховенский, написавший о себе самом агитационный стишок “Светлая личность”, заканчивает его перечислением того, что данная личность намеревается уничтожить: Церкви, браки и семейства — мира старого злодейства. В шуточной пьесе Достоевского “Офицер и нигилистка” героиня аргументирует ненужность и неестественность родственных отношений при помощи довода: Ну, есть ли тетка у ежа? — Ред.

[3] Имение исчислять троюродное и четвероюродное родство можно считать практически утраченным. — Ред.

[4] В русских диалектах имена родства могут иметь и иное значение; в некоторых из них система этих имен шире; так, слово нянька может означать старшую сестру. — Ред.

[5] Курьезный случай словоупотребления наблюдался, когда вдова с двумя детьми вышла замуж за вдовца с двумя детьми и в этом браке родились еще двое детей: однажды раздался крик матери: беги скорее, твои с моими наших бьют! — Ред.

[6] В Словаре Г. Колчина нет древнерусских терминов, обозначающих родство (См.: Материалы для терминологического словаря Древней России / Сост. Г. Е. Колчин. М.; Л., 1937).

[7] Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 23: (Съ — Сдымка). М., 2000. С. 188.

[8] В ряде современных языков (например, в грузинском) различение родства по мужской и по женской линии сохраняется. — Ред.

[9] Лихачев Н. П. Из лекций по дипломатике. СПб., 1905—1906. С. 23.

[10] РИБ. Т. 31: Сочинения князя Андрея Курбского. Т. 1: Сочинения оригинальные. Стб. 280.

[11] РИБ. Т. 31. Стб. 180.

[12] РИБ. Т. 31. Стб. 285.

[13] РИБ. Т. 31. Стб. 301. Можно указать еще один пример. Воевода Василий Скопин-Шуйский приходился царю Василию Шуйскому “по прирождению нетий, сиречь племнник” (Писание о преставлении и о погребении князя Михайла Васильевича Шуйскаго, рекомаго Скопина // Памятники литературы Древней Руси. Конец XVI — начало XVII веков. М., 1987. С. 58). В русском переводе памятника читаем это место: “…по рождению нетий, то есть родственник царя” (Там же. С. 59). “Словарь русского языка XI—XVII вв.” указывает для слова нетий перевод ‘племянник’ (М., 1986. Вып. 11. С. 319).

[14] Архимандрит Макарий. Московский Митрополит Макарий и его время. Сборник статей. М., 1996. С. 132.

[15] Архимандрит Леонид. Святая Русь или сведения о всех святых и подвижниках благочестия на Руси (до XVIII века) обще- и местночтимых… СПб., 1891. С. 118. № 468.

[16] Повести о житии Михаила Клопского / Подготовка текстов и статья Л. А. Дмитриева. М.; Л., 1958. С. 91.

[17] Янин В. Л. К вопросу о происхождении Михаила Клопского // Археографический ежегодник за 1978 год. М., 1979. С. 58.

[18] Крушельницкая Е. В. Записка о Макарии Калязине ком // ТОДРЛ. Т. 46. СПб., 1993. С. 308-314.

[19] Архимандрит Макарий. Московский Митрополит Макарий и его время. С. 128.

[20] Отрадно отметить, что студенты Духовной академии и семинарии усердно почитают преподобных Кирилла и Марию. — Ред.

[21] См.: Житие преподобных Иулиании и Евпраксии, основательниц Зачатьевского женского монастыря. М., 2001.

[22] Тихомиров М. Н. Иван Грозный и Сербия // Тихомиров М. Н. Исторические связи России со славянскими странами и Византией. М., 1969. С. 86—87.

[23] Голубцов А. Памятники прений о вере, возникших по делу королевича Вальдемара и царевны Ирины Михайловны. М., 1887. С. 21.

[24] Синодики передают также настроения наших предков. “Записи родов в Синодиках зримо свидетельствуют о мироощущении русских людей, об их благочестии. Обилие монашествующих имен в Синодиках наглядно показывает, как люди стремились хотя бы конец своей жизни провести под сенью святой обители” (Архимандрит Макарий. К вопросу изучения Синодиков-помянников // Рукописные собрания церковного происхождения в библиотеках и музеях России. Сб. докладов конференции 17—21 ноября 1998 года, Москва. М., 1999. С. 127).

Источник: Свято-Троицкая Сергиева Лавра

[1] — Крещение

Крещение Господне в Сергиево Посадском городском округе подробнее...

[2] — Сергий Радонежский

Биография

Рождение и детство

Начало монашеской жизни

Образование Троице-Сергиевого монастыря

Общественное служение Сергия Радонежского

Старость и кончина... подробнее...

[3] — Се́ргиев Поса́д — город (с 1782 года) в Московской области России, административный центр Сергиево-Посадского района Московской области, крупнейший населённый пункт муниципального образования «Городское поселение Сергиев Посад», является центром Сергиево-Посадской городской агломерации, имеющей население свыше 220 тысяч человек (2014 год).

Сергиев Посад был назван в честь Преподобного Сергия, основавшего крупнейший в России монастырь. В 1919 г. город был переименован в Сергиев, а в 1930г. — в Загорск, в честь революционера В. М. Загорского. Но в 1991 г. городу было возвращено историческое название. подробнее...

Мысли на каждый день года. 29 декабря

Мост между людьми и Богом. Из воспоминаний об архимандрите Иоанне (Крестьянкине, † 05.02.2006)

Память преподобного Павла Комельского (Обнорского), ученика преподобного Сергия Радонежского

Как Бог познается и как может человек в истинное богопознание прийти?

Рождественские письма